潜態論入門(自然科学篇) 第2回

河野龍路

1 現象と本質

これ以降、「現象」という言葉を多用することになります。

もちろん、哲学的な小難しい意味で使用するわけではありません。わたしたちが日常的に見たり聞いたり触れたり、あるいは頭で考えたりしているものごと、この宇宙で発生するすべての出来事すべてをひとまとめにして「現象」と呼ぶこととします。具体的には、自然界において時間空間をともなう客観的な自然現象および、人間の精神の働きによる主観的な意識現象を指します。

「現象」とはその名の示すとおり、表に現れた姿のことですから、それを現した「何ものか」を想定した言葉です。この「現象」させた「何ものか」は一般に「本質」と呼ばれています。広辞苑の「現象」の項にも「本質との相関的な概念として、本質の外面的な現われ」とあります。

したがって「現象」とうものを認めているとうことは、それに見合った「本質」をわたしたちがすでに抱いていることを意味しています。例えば自然現象であれば、それらが科学的な自然の原理という「本質」に根ざしていることをわたしたちは知っている、あるいは信じているということです。もしそうでなければ、頭上を巡る太陽や星々を説明するのに神秘的あるいは宗教的な原因を思い描かざるをえないということになります(つまりかつてはそれが本質であったわけです)。人間の思考や行為という意識のかかわる現象にしても同様です。例えば、現在盛んに節電が叫ばれています。その背景には政府や電力会社の思惑もあるでしょうが、わたしたち個人にしても、家計のやりくりを念頭においている場合もあれば、贅沢なエネルギーの浪費はやめようというエコロジー的な発想、あるいはさらにこれを期に今までの価値観の大転換を図ろうとする場合もあるかもしれません。電気のスイッチを切る、という些細な現象を引き起こす本質ひとつ取ってみても、それを突き動かす動機は様々で、それらはさらにその人の世界観人生観という大きな本質に根ざしています。

学問ないし思想はこうした膨大な人間の知的営みの結晶であるとともに、人々の意識に溶け込んでその動向を左右する役目を果たしています。したがって、(現象)-(本質)の関係は学問の異名のようなもので、何を(本質)とするかによってその学問が決定されるともいえます。もちろん科学もこの(現象)-(本質)を骨組みとしていることはいうまでもありません。

2 科学における本質 ①物質

「冬になると池に氷が張ります」

これはただ単に客観的事実を述べただけで、まだ科学とはいえません。

冬になり、水温が0℃以下になると、池に氷が張ります」

これは科学です。「水が凍る」という現象を、「水温が0℃以下」という水分子の状態という他の現象と関連付けて説明しているからです。

水が凍る ← 水温が0℃以下

単純な例ながら、ここに科学の(現象)-(本質)の基本的関係が見出せます。生命の本質は細胞を持つことにある、塩や砂糖が水に溶けるのはそれらが分子に分解するためである、りんごが木から落ちるのは万有引力によるものである、そして現代文明の利器の多くは電気力の応用からなる・・・このように科学はある客観的現象を対象とし、それを細分化して見出された小さな要素を本質と位置づけて、元の現象をそこから合理的に組み立てて理解する方法をとります。したがって最終的には原子や素粒子の力学的運動にその本質があるとされ、物理学が科学体系の本質を担うことになるわけです。

「池の水」(現象)←「水分子」(本質)という関係ができあがることによって、わたしたちの認識と対立した領域がそこに出現することになります。なぜなら、「水分子」を本質とみなすことで、客観的な現象であった「池の水」が、錨を降ろした船のように、わたしたちの認識(つまり現象)から離れて存在する客観的実在となるからです(図からもわかるように主客の分離に相当します)。

認識 ⇔ 池の水

↑

水温(水分子の状態)

(主観)⇔(客観)

この客観的実在こそ、わたしたちがよく知っている「物質」です。

物質とは、わたしたちの意識から独立した外側にある実体であって、あらゆる現象の本質となり、わたしたちの認識をも触発する原因として想定されているものだからです。すなわち、客観現象を本質とみなすことによって実在視されたものが「物質」だと考えられるのです。簡単にいうと「見えているものが現にそこに在る」という考え方です(主客の一致)。たとえ肉眼で見えないミクロな世界であっても、光学顕微鏡または電子顕微鏡で観測され、それらは客観的実在とされます(量子論ではこの物質の客観的な実在性が怪しくなるという事実に直面します)。この主客の一致という考え方が、科学がありのままに対象を観察観測していると信じられている理由ともなっています。

3 科学における本質 ②相互作用

すべての現象は物質からなる

これだけでは自然界の現象を説明することはできません。それでは、池の水、水分子、ウィルス、細胞、原子、星々、生物個体・・・が個々ばらばらな要素が宇宙内に散在しているだけです。

それらのばらばらな科学的対象を結びつける作用として見出されてきたものが、万有引力や電磁力などといったいわゆる科学法則です。科学法則あるいは自然法則と呼ばれるものは、それらの独立した物質存在を結び付ける相互作用としての「力」を数式で記述するものです。

池の水の状態が、水分子の相互作用によって説明されることからもわかるように、科学的な方法を要約してみると、ある観察対象Aを分析してB、C、D…なる要素となる現象を発見し、その相互作用でもって対象Aの本質としています。先の図で説明すると次のようになります。温度を決定する水分子の相互作用は熱力学的な科学法則によって数学的に記述されています。

認識 ⇔ 池の状態 A ・・・現象

↑ ↑

水分子の相互作用 B ⇔ C ・・・本質

(物質間の相互作用)

ちなみにB,C…の最終には素粒子論が、物質間の相互作用の最終には量子力学が位置していることはご存知のとおりです。

4 潜態論的現象

しかし、もし最初の池の水を現象と呼ぶならば、水分子も同じく現象であることに変わりないはずです。わたしたちの感覚器官やその延長としての観測機器および理性的判断によって作り上げられた対象の像を現象と呼ぶならば、これらは等しく現象であって、科学的な本質の正体はすべて現象であることは否定できません

「美しい花の色、それは素朴単純な現象である。これに対し科学は、この花の色を、花弁に含まれるある色素より放出する光波の波長と、振幅などの性質の集合をもって表現する。単純な受けとめ方を去ったものの、これらの集合要素もまた現象にほかならない。そしてよくよく考えてみれば、科学の方法とはかく現象的外見を保ちつつ、細分に細分を重ねていくこと以外の何物でもないことがわかる。単純に受け取る現象の代わりに、多くの、かつ互いに入り組んだ現象の集合を導き出すのが、一応科学の道である。…ところが困った事情はこれから先の問題にある。まず分析せられた個々の事実は、これまたすべて現象であることに注意しよう。たとえば特殊光を放つ色素は、大観的には色素であり、次いで分子であり、さらに原子の集合であることがわかった。ところが原子はさらに素粒子より構成せられることも明らかになった。しかし、かくして得た最後のものはすべて現象であったのであり、理論はそれらをつなぐ規律性にとどまる。」

(「生体内の原子核転換をめぐって①」科学読売1964年1月号P55)

潜態論ではまず、この現実を直視します。

池の水も、水分子も原子も、さらにそれらを結ぶ相互作用もひっくるめてすべてを現象としてありのままに受け止めるのです。こうしてすべてが現象として等しく位置づけられたとき、それらの現象を生んだ本質は、現象を超えた何ものかに由来するという観点に立つことになります。すなわちそれが現象に対して潜んでいる状態、すなわち「潜態」です。何らかの姿を持ったものはすべて現象である以上、その原因となる本質には姿形がない、感覚や意識にかからないものであって、それを小田切は「潜態」と名づけたのです。そして、認識の向こうにある潜態であってこそ感覚や意識を触発しうるわけです。

以上のように、潜態論はいたって当たり前の事実を主張していることがわかります。すなわち、現れている世界(現象)の原因はそこには現れていない世界(潜態)にある、というものです。

「一切の現象の本質は、感覚し得ない潜態にある」

このことは、わたしたちの認識の仕組みからもからもうかがい知ることができます。ある現象を観察しているときには、その本質は見えていないという素朴な事実です。

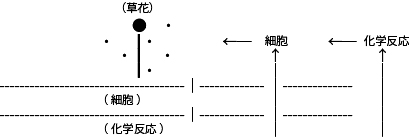

例えば、草花を眺めているとき、その生物学的原因としての細胞という単位は当然のことながら見えてはいません。逆に、草花を切り取って細胞を観測しているときには、草花の生きた姿は失われてしまいます。また草花や細胞を観察しているとき、細胞内の個々の化学反応は隠れています。その事実を素直にそのまま言い表せば、草花の生態の原因は見えないところにある、ということになります。その見えていない原因を、自然科学は認識上に引っ張り出して本質としている(物質化している)という見方もできます。

潜態論は点線より下の見えていない部分を現象の本質としてありのまま位置づけます。つまり図中の(細胞)(化学反応)とは何なのかを明らかにするのが潜態論です(より正確に言うと花も潜態における(花)となります)。

ところで、「自然」というものをわたしたちはどのようなときに感じているでしょうか?

自然は「おのずからしかる」と読むことからもわかるように、わたしたちの意識活動から離れて独自に生じているものごとを意味しています。つまり意識的な創作でないものに「自然」を感じ取っているということです。実際に、太陽が昇ったり、雲が流れたり、生物が繁殖するといった現象の中に、わたしたちの意識から独立した働きを見出して、そこに「自然」を感受しています。そうすると、わたしたちが認めている「自然」とは、客観のさらに向こうにある何かを志向しているとはいえないでしょうか? もしそうであればわたしたちが見ている「自然」のありかは、物質のさらに向こう、点線下の潜態ということになります。

以上で、現象論的な科学と潜態論との考え方のおおよその相違がお分かりいただけたのではないかと思います。

ここで、念のため誤解のないように付け加えておきますと、小田切は既存の科学の方法論を頭から否定しているわけではありません。この世界の現象を獲得する手段として、今まで他の学問がなしえなかったことを可能にしたことは認めているのです。例えば、太陽の軌道や、それが地球に熱と光をもたらしている仕組みを科学以外の学問で説明することは到底できません。科学はこうした個々の自然現象に対して合理的な説明を可能とした唯一の学問であることには間違いありません。ただ、その科学体系が現象論であり、本質としての潜態を置き去りにしていることを指摘し、その再生を図っているのです。

しかし、ここが最も肝心なところですが、現象の本質を潜態におくことによって、それまでの科学体系がすべて書き換えられてしまうということです。本当の意味での現象とは、潜態に裏打ちされたものでなければならないからです。現象を本質とするか、潜態を本質とするかによって、現象の姿がまったく異なってしまうわけです。以後、潜態論的によって書き換えられた現象のことを潜態論的現象と呼ぶことにします。

次回から、この図の点線の下の潜態の世界に踏み込んで、潜態論現象とはいかなるものかにふれていきたいと思います。